Reasuransi Jiwa

Terus meningkat dengan pesatnya angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tak ayal membuat masyarakat mulai berspekulasi: jangan-jangan, justru pembatasan lah yang membuat angka penambahan kasus selalu meroket? Mereka yang berspekulasi seperti ini berpendapat bahwa pembatasan yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah membuat mereka tertekan secara psikologis, yang mana, dispekulasikan dapat menurunkan imunitas mereka dan membuat mereka menjadi rentan terinfeksi COVID-19.

Bagaimana sebetulnya keterkaitan antara psikologis dan imunitas?

Keterkaitan antara kondisi psikologis dan imunitas sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal tersebut dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang bertajuk psikoneuroimunologi. Sesuai dengan namanya, disiplin ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara psikologi, neurologi, endokrinologi, dan imunologi. Psikoneuroimunologi ini mengkaji bagaimana sistem imun tubuh merespon kepada keadaan hemostatis dan patologis yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis.

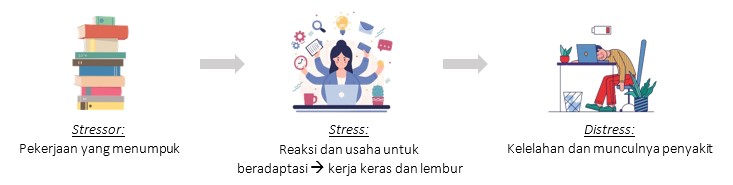

Sebelum membahas lebih lanjut tentang psikoneuroimunologi, ada baiknya kita menyelaraskan persepsi kita tentang stress terlebih dahulu. Mungkin banyak yang belum terlalu memahami perbedaan antara stress, distress, dan stressor. Ketiga hal ini dimulai dengan adanya stressor, yaitu suatu kondisi yang terjadi pada seorang individu, yang menuntutnya untuk memberikan reaksi atau adaptasi. Stress sendiri pada hakikatnya merupakan tuntutan bagi seorang individu, agar dia dapat beradaptasi sebagai bentuk dari reaksi terhadap munculnya suatu stressor. Sementara distress sendiri diartikan sebagai adanya penderitaan –baik itu secara fisik maupun mental- yang timbul lantaran hadirnya suatu stressor.

Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah sebagai berikut:

Psikoneuroimunologi mulai berkembang sejak Robert Ader mengamati efek dari learning process terhadap regulasi sistem imun di tahun 1965. Pengamatan tersebut menunjukkan hasil bahwa imunoregulasi, yang tadinya diyakini sebagai suatu proses otonom, ternyata justru banyak dipengaruhi oleh kinerja dari sistem saraf. Learning process yang terjadi di sister saraf sendiri nyatanya memang banyak mempengaruhi regulasi sistem imun, baik dalam kondisi fisiologis maupun patologis.

Berdasarkan teori yang ada, hubungan antara otak dan sistem saraf dengan sistem imun terjadi melalui Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis, serta melibatkan hormon sitokin, dan terjadi melalui sel di jalur sistem saraf otonom. Saat tubuh menerima stressor, tubuh akan secara otomatis memerintahkan hipotalamus untuk menyekresikan corticotropin-releasing-hormone (CRH) dan merangsang pituitary untuk menyekresikan adrenocorticotropic hormone (ACTH). ACTH kemudian akan berikatan dengan reseptornya di kelenjar adrenal untuk menginduksi sekresi epinefrin dan norepinefrin. Seperti yang telah kita ketahui, limfosit sendiri memiliki reseptor untuk epinefrin dan norepinefrin, sehingga adanya stressor yang berkelanjutan lambat laun akan mengakibatkan terjadinya modulasi imunitas.

Penelitian terkait psikoneuroimunologi sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun, mayoritas masih dilakukan pada hewan percobaan karena lebih mudah untuk membuat dan memodifikasi stressor pada hewan percobaan, jika dibandingkan dengan manusia. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa benar adanya kalau manipulasi sistem saraf dan fungsi endokrin dapat mengubah respon imunitas, dan stimulasi antigenic yang menimbulkan respon kekebalan dapat menghasilkan perubahan dalam sistem saraf dan fungsi endokrin. Karena itulah, adanya stressor mampu mempengaruhi status imunitas, yang mana bergantung pada respon dan perilaku individu tersebut terhadap stressor yang ada.

Nah, sekarang kita kembali kepada teori masyarakat bahwa pembatasan dapat menyebabkan terjadinya tekanan psikologis, yang mana dapat menurunkan imunitas kita dan membuat kita rentan terinfeksi COVID-19. Jika kita melihat lagi pada teori dan penelitian psikoneuroimunologi yang ada, maka kita dapat menarik beberapa intisari sebagai berikut:

Yang pertama, tidak semua stressor dapat menyebabkan terjadinya penurunan imunitas. Hanya stressor yang terjadi secara berkepanjangan (kronis) sajalah yang berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan imunitas.

Yang kedua, yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penurunan imunitas bukanlah stressor, melainkan adalah stress (kemampuan untuk beradaptasi) dan distress (penderitaan akibat adanya stressor dan gagalnya usaha untuk beradaptasi).

Yang ketiga, respon dan kemampuan adaptasi individu memiliki peranan penting terhadap terjadinya penurunan imunitas. Jika kita membiarkan stressor tersebut berlarut-larut, terus memikirkannya tanpa memikirkan solusi bagaimana cara menghadapinya, maka kita akan mengalami distress kronis, yang mana dapat berpotensi menurunkan imunitas kita. Selain itu, cara penanganan stressor yang tidak tepat atau gagal beradaptasi terhadap adanya stressor juga dapat berpotensi menurunkan imunitas kita.

Nah, jadi sekarang paham kan semua? Pembatasan mobilitas dan sosial yang diberlakukan bukanlah penyebab dari turunnya imunitas kita. Demikian pula dengan dibatasinya jam kunjungan ke mall dan tempat wisata, atau pemberitaan terhadap penambahan kasus terkonfirmasi positif dan korban jiwa dari COVID-19. Yang membuat imunitas kita turun adalah respon diri kita sendiri menghadapi peraturan dan pemberitaan tersebut. Selain itu, yang juga harus kita ingat adalah imunitas bukan satu-satunya hal penting yang menentukan apakah kita dapat terinfeksi atau tidak. Masih ada faktor-faktor lain seperti kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama untuk selalu konsisten menerapkan protokol kesehatan serta tak lupa mendukung dan turut berpartisipasi aktif pada program vaksinasi COVID-19 yang telah mulai dijalankan.

Stay safe and healthy, semuanya!

***

Telaah Imunitas Dalam Disiplin Ilmu Psikoneuroimunologi

Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, tak ayal memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada aspek kesehatan saja, pandemi ini juga turut menimbulkan dampak negatif pada aspek finansial dan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pemberlakuan pembatasan mobilitas dan sosial secara terus menerus, tak ayal membuat masyarakat merasa ‘lelah’. Mereka pun jadi semakin sering mempertanyakan kapan ujung dari pandemi ini dapat terlihat, karena tentunya kita semua bersepakat bahwa kita merindukan kehidupan ‘old normal’ kita.Terus meningkat dengan pesatnya angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tak ayal membuat masyarakat mulai berspekulasi: jangan-jangan, justru pembatasan lah yang membuat angka penambahan kasus selalu meroket? Mereka yang berspekulasi seperti ini berpendapat bahwa pembatasan yang selama ini diberlakukan oleh pemerintah membuat mereka tertekan secara psikologis, yang mana, dispekulasikan dapat menurunkan imunitas mereka dan membuat mereka menjadi rentan terinfeksi COVID-19.

Bagaimana sebetulnya keterkaitan antara psikologis dan imunitas?

Keterkaitan antara kondisi psikologis dan imunitas sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal tersebut dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang bertajuk psikoneuroimunologi. Sesuai dengan namanya, disiplin ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara psikologi, neurologi, endokrinologi, dan imunologi. Psikoneuroimunologi ini mengkaji bagaimana sistem imun tubuh merespon kepada keadaan hemostatis dan patologis yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang psikoneuroimunologi, ada baiknya kita menyelaraskan persepsi kita tentang stress terlebih dahulu. Mungkin banyak yang belum terlalu memahami perbedaan antara stress, distress, dan stressor. Ketiga hal ini dimulai dengan adanya stressor, yaitu suatu kondisi yang terjadi pada seorang individu, yang menuntutnya untuk memberikan reaksi atau adaptasi. Stress sendiri pada hakikatnya merupakan tuntutan bagi seorang individu, agar dia dapat beradaptasi sebagai bentuk dari reaksi terhadap munculnya suatu stressor. Sementara distress sendiri diartikan sebagai adanya penderitaan –baik itu secara fisik maupun mental- yang timbul lantaran hadirnya suatu stressor.

Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah sebagai berikut:

Psikoneuroimunologi mulai berkembang sejak Robert Ader mengamati efek dari learning process terhadap regulasi sistem imun di tahun 1965. Pengamatan tersebut menunjukkan hasil bahwa imunoregulasi, yang tadinya diyakini sebagai suatu proses otonom, ternyata justru banyak dipengaruhi oleh kinerja dari sistem saraf. Learning process yang terjadi di sister saraf sendiri nyatanya memang banyak mempengaruhi regulasi sistem imun, baik dalam kondisi fisiologis maupun patologis.

Berdasarkan teori yang ada, hubungan antara otak dan sistem saraf dengan sistem imun terjadi melalui Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis, serta melibatkan hormon sitokin, dan terjadi melalui sel di jalur sistem saraf otonom. Saat tubuh menerima stressor, tubuh akan secara otomatis memerintahkan hipotalamus untuk menyekresikan corticotropin-releasing-hormone (CRH) dan merangsang pituitary untuk menyekresikan adrenocorticotropic hormone (ACTH). ACTH kemudian akan berikatan dengan reseptornya di kelenjar adrenal untuk menginduksi sekresi epinefrin dan norepinefrin. Seperti yang telah kita ketahui, limfosit sendiri memiliki reseptor untuk epinefrin dan norepinefrin, sehingga adanya stressor yang berkelanjutan lambat laun akan mengakibatkan terjadinya modulasi imunitas.

Penelitian terkait psikoneuroimunologi sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun, mayoritas masih dilakukan pada hewan percobaan karena lebih mudah untuk membuat dan memodifikasi stressor pada hewan percobaan, jika dibandingkan dengan manusia. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa benar adanya kalau manipulasi sistem saraf dan fungsi endokrin dapat mengubah respon imunitas, dan stimulasi antigenic yang menimbulkan respon kekebalan dapat menghasilkan perubahan dalam sistem saraf dan fungsi endokrin. Karena itulah, adanya stressor mampu mempengaruhi status imunitas, yang mana bergantung pada respon dan perilaku individu tersebut terhadap stressor yang ada.

Nah, sekarang kita kembali kepada teori masyarakat bahwa pembatasan dapat menyebabkan terjadinya tekanan psikologis, yang mana dapat menurunkan imunitas kita dan membuat kita rentan terinfeksi COVID-19. Jika kita melihat lagi pada teori dan penelitian psikoneuroimunologi yang ada, maka kita dapat menarik beberapa intisari sebagai berikut:

Yang pertama, tidak semua stressor dapat menyebabkan terjadinya penurunan imunitas. Hanya stressor yang terjadi secara berkepanjangan (kronis) sajalah yang berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan imunitas.

Yang kedua, yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penurunan imunitas bukanlah stressor, melainkan adalah stress (kemampuan untuk beradaptasi) dan distress (penderitaan akibat adanya stressor dan gagalnya usaha untuk beradaptasi).

Yang ketiga, respon dan kemampuan adaptasi individu memiliki peranan penting terhadap terjadinya penurunan imunitas. Jika kita membiarkan stressor tersebut berlarut-larut, terus memikirkannya tanpa memikirkan solusi bagaimana cara menghadapinya, maka kita akan mengalami distress kronis, yang mana dapat berpotensi menurunkan imunitas kita. Selain itu, cara penanganan stressor yang tidak tepat atau gagal beradaptasi terhadap adanya stressor juga dapat berpotensi menurunkan imunitas kita.

Nah, jadi sekarang paham kan semua? Pembatasan mobilitas dan sosial yang diberlakukan bukanlah penyebab dari turunnya imunitas kita. Demikian pula dengan dibatasinya jam kunjungan ke mall dan tempat wisata, atau pemberitaan terhadap penambahan kasus terkonfirmasi positif dan korban jiwa dari COVID-19. Yang membuat imunitas kita turun adalah respon diri kita sendiri menghadapi peraturan dan pemberitaan tersebut. Selain itu, yang juga harus kita ingat adalah imunitas bukan satu-satunya hal penting yang menentukan apakah kita dapat terinfeksi atau tidak. Masih ada faktor-faktor lain seperti kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama untuk selalu konsisten menerapkan protokol kesehatan serta tak lupa mendukung dan turut berpartisipasi aktif pada program vaksinasi COVID-19 yang telah mulai dijalankan.

Stay safe and healthy, semuanya!

***

Penulis

12050

12050

13 Feb 2026

13 Feb 2026 315 kali

315 kali